![L'oppidum [en construction]](https://files.cdn-files-a.com/uploads/7340111/2000_686d78e8b9e12.jpg)

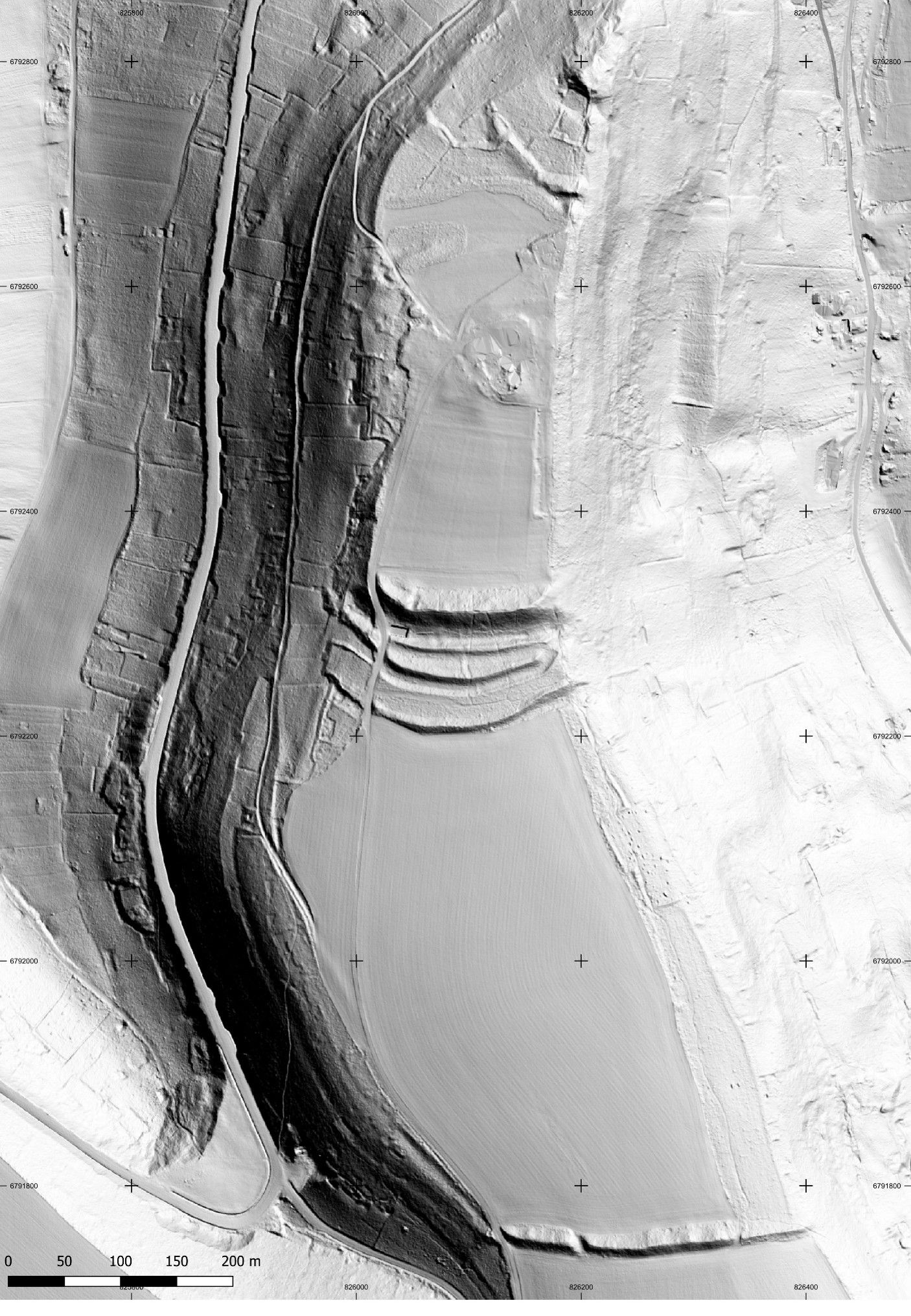

Vue aérienne de la colline Sainte-Germaine, orientée vers le sud.

Sa position avantageuse, en promontoire de type "éperon barré", est évidente.

En se promenant sur la colline Sainte-Germaine, un œil attentif constatera de nombreuses irrégularités de terrain qui n'ont rien de naturel. Il s'agit des vestiges plus ou moins conséquents de l'oppidum dit de Sainte-Germaine, qui était occupé à l'époque antique. Parfois qualifié abusivement de « camp romain », cet élément suscite depuis longtemps la curiosité des érudits locaux.

Qu'est-ce qu'un oppidum ?

Un oppidum désigne une agglomération fortifiée caractéristique de l'Europe celtique des derniers siècles avant notre ère. Véritable ville faisant office de place économique et de centre de pouvoir politique et religieux au sein du territoire de la cité, les oppida couvrent des superficies de plusieurs hectares et sont délimités par des remparts dont le rôle est à la fois défensif, ostentatoire et symbolique.

L'implantation d'un oppidum est en général dictée par l'avantage défensif que confère sa position géographique à l'occupant. Dans le cas de l'oppidum de Sainte-Germaine, ce sont les versants de la colline qui constituent des défenses naturelles entravant l'accès au sommet. La fortification du promontoire complète le dispositif et permet une protection circonférentielle de la cité : cette configuration appelée « éperon barré » constitue la forme la plus répandue d'habitat fortifié de hauteur.

Description de l'oppidum de Sainte-Germaine

En l'absence d'une campagne de fouilles archéologiques dédiée, les limites et les structures exactes de l'oppidum restent imprécises. Les descriptions esquissées par certains auteurs sont néanmoins utiles pour saisir l'importance du site.

L'historien Henri d'Arbois de Jubainville (1827 - 1910), dans son Répertoire archéologique du département de l'Aube publié en 1861, considère « comme un oppidum le promontoire qui se détache de la colline, au sud de Bar, sur la rive gauche de l'Aube, colline dont l'altitude maximum est de 349 mètres et qui dépasse de 181 mètres celle du fond de la vallée où est bâtie la ville (168 mètres). La largeur approximative du promontoire est de 300 mètres à la base ; elle va se rétrécissant du sud au nord. La surface présente un plan incliné du sud au nord. Des travaux de main d'homme, remparts de terre et fossés, la divisent en deux parties : l'oppidum proprement dit, d'une contenance de 10 hectares ; la citadelle, d'une contenance de 4 hect. 96 ares ».

En 1863, un certain Ménétrier, agent-voyer à Bar-sur-Aube, publie dans l'Annuaire administratif et statistique du département de l'Aube un article intitulé Le camp de Sainte Germaine à Bar-sur-Aube. Il y développe la description des fortifications : « son ensemble présente la forme d'une presqu'île ou promontoire élevé de 140m au-dessus de la vallée de l'Aube. A l'aspect sud, on voit une première butte de 4m de hauteur, en avant de laquelle on reconnaît facilement, en quelques endroits, les traces d'un fossé de 10m de largeur ; elle avait 260m de long ; à 430m, en se dirigeant au nord, on trouve une quadruple enceinte composée de fossés et de buttes, de hauteurs et profondeurs diverses. La longueur des buttes est de 150m. Si on continue de s'avancer au nord, à 255m on aperçoit les vestiges d'une autre enceinte". Il suggère l'existence de "retranchements" sur le pourtour de la côte et suppose que "les masses considérables de pierrailles sur le côté ouest, notamment, sont les indices qu'aux fortifications encore existantes on avait ajouté des tours". Il affirme enfin que la nécessité d'un approvisionnement sécurisé en eau imposait un aménagement des versants et décrit "des fossés qui forment une troisième partie du camp sur le versant ouest de la côte" et une enceinte qui "s'étend depuis la pointe nord, sur le chemin de Fontaine, jusqu'au pied de la côte de Couvignon, sur une longueur de plus de 1350m ».

Carte du "camp de Sainte Germaine" proposée par Ménétrier en 1863.

Elle fait figurer trois parties distinctes du camp.

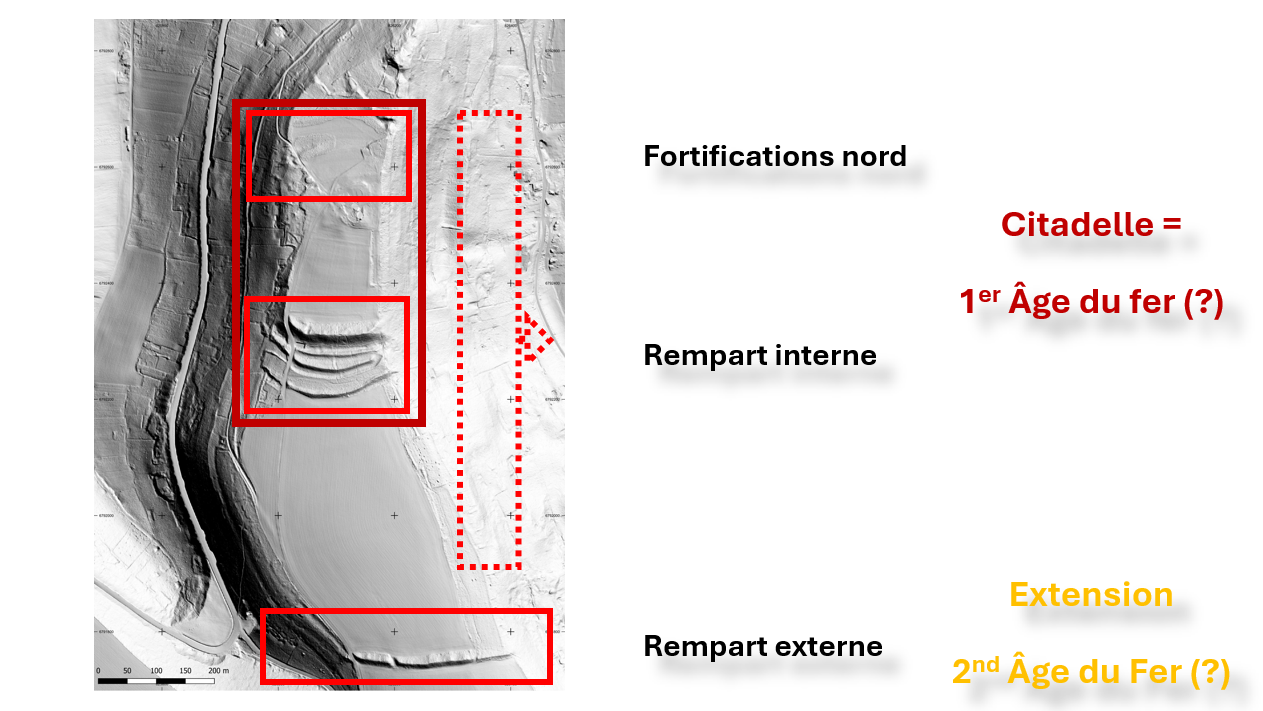

Plus récemment, en juillet 1979, à l'occasion de la construction de la station hertzienne, une tranchée effectuée au niveau de son extrémité nord a mis en évidence un rempart de pierre suivi de trois terrasses ; des tessons de poterie des périodes de Hallstatt (Premier Âge du fer, 800 - 450 av. J.-C.) et de La Tène (Second Âge du fer, 450 - 50 av. J.-C.) ont été identifiés à ce niveau.

Cartographie dérivée du relevé LIDAR de l'IGN (remerciements : B. Dubuis).

Les reliefs marquant les enceintes principales sont parfaitement évidents.

Au total, les données à disposition suggèrent la création d'un premier espace fortifié massif lors du Premier Âge du fer (la citadelle), suivie d'une extension ultérieure plus modeste lors du Second Âge du fer. Cette hypothèse fragile nécessite cependant d'être confirmée par de nouvelles informations objectives, d'autant que la longue période d'occupation du site a nécessairement entraîné des remaniements des fortifications, complexifiant encore davantage l'histoire du site.

Synthèse sur la structure de l'oppidum de Sainte-Germaine

L'oppidum Sainte-Germaine est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monument historiques depuis le 21 mai 1980.Qui étaient les occupants de l'oppidum ?

Située à proximité de plusieurs axes de circulation importants, la colline Sainte-Germaine est à l'interface de diverses zones d'influence. Les données concernant la période proto-historique sont malheureusement quasi-inexistantes.

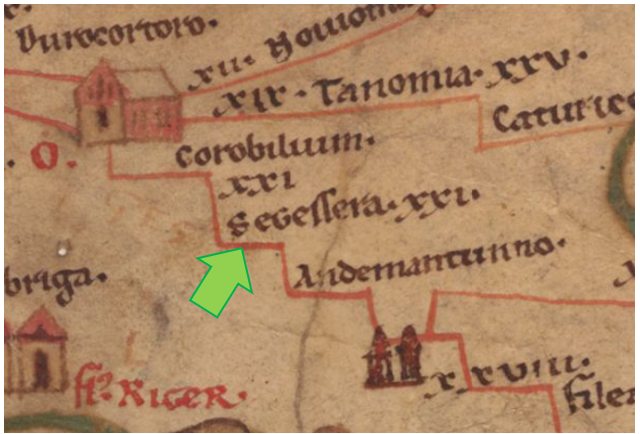

En revanche, il est communément admis - mais non prouvé formellement - que le toponyme Segessera figurant sur la table de Peutinger (reproduction médiévale schématisant les principaux axes de communication et principales villes de l'Empire romain au IIIème siècle) correspond à l'emplacement de Bar-sur-Aube, et donc potentiellement de la place fortifiée de Sainte-Germaine.

Localisation de Segessera, entre Durocortoro (Reims) et Andemantunno (Langres)

Consultable sur le site de l'Österreichische Nationalbibliothek

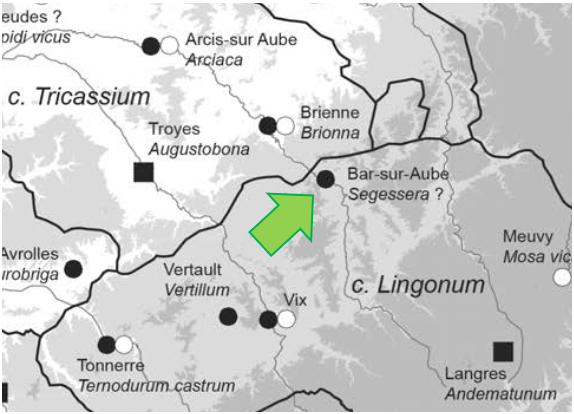

Carte illustrant la position frontalière de Segessera

Source : M. Kasprzyk. Les agglomérations / vici / castra du Centre-Est de la Gaule : morphologies et fonctions (IIIe-VIe s. apr. J.-C.). Gallia - Archéologie des Gaules, CNRS Éditions, 2017